EXHIBITIONS

-

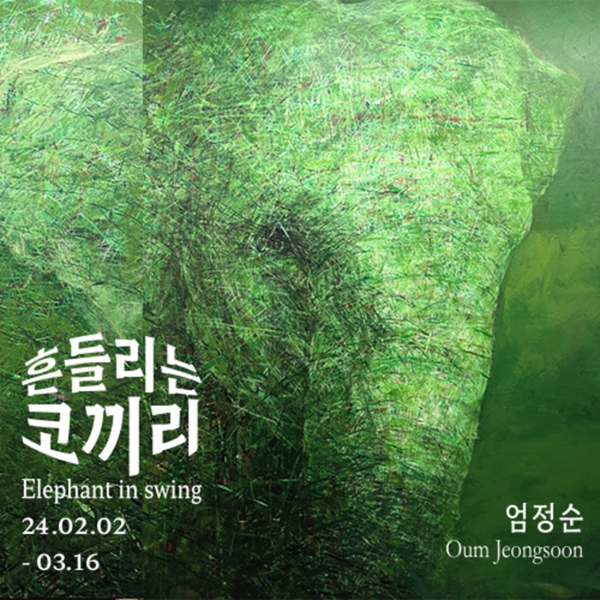

흔들리는 코끼리

엄정순 개인전2024.02.02 - 2024.03.16

두손갤러리

두손갤러리는 2024년 2월 2일부터 3월 16일까지 엄정순 작가의 개인전 《흔들리는 코끼리》를 개최한다. 전시는 작가가 ‘본다란 무엇인가’라는 질문을 코끼리의 비유를 통해 작업한 드로잉, 회화, 사진, 조형 등 60여 점의 작품을 선보인다.

작가는 ‘보는 것’에 대한 근원적 물음에 대한 답을 코끼리의 비유에서 찾는다. ‘장님 코끼리 만지기’ 우화와 한반도에 들어온 첫 번째 코끼리의 역사적 사건을 작품의 주요 서사로 삼는다. 또한 코끼리가 지상에서 가장 큰 동물이라는 이방의 생명체로서 우리의 편견에 대한 사유를 작업에 담는다. <코 없는 코끼리>(2022)는 ‘다름’의 모습을 포용한 작품으로 2023 광주비엔날레에서 ‘박서보 예술상’에 선정되며 크게 주목받았다. 이를 통해 결핍에 대한 사회적 의미를 공유하며 새로운 통찰을 제시하였다.

《흔들리는 코끼리》는 작가가 코끼리에 관한 두 개의 서사를 연결하여 서로 다른 시공간적 순간들이 공존하고 상호 영향을 미치는 시간 개념을 시각화한 전시이다. 시간 이미지를 관통하는 것은 ‘흔들림’으로 작업 속에 등장하는 코끼리, 새 그리고 사진 속 풍경을 흐릿하게 하거나 생략하여 기존과 다른 모습으로 표현하였다. 흔들림의 표상은 ‘움직이는 것은 살아있는 것’이란 존재의 변화하는 속성을 보여주는 것이며, 이는 대상의 새로운 의미나 정체성을 찾아보려는 시도를 뜻한다.

이번 전시는 작가의 작업 전반을 조명하는 자리로, 코끼리를 통해 보이는 것의 본질과 존재의 의미를 모색해온 작가의 작업 세계를 이해할 수 있는 기회가 될 것이다.

-

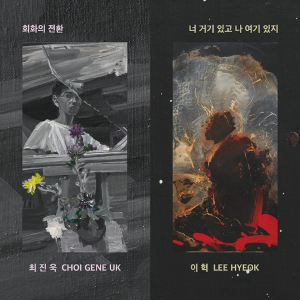

2인의 개인전

최진욱 ·이혁2023.11.16 - 2023.12.23

두손갤러리두손갤러리는 11월 16일부터 12월 23일까지 최진욱(b.1956)과 이혁(b.1988) 2인의 개인전을 함께 선보인다. 이번 전시는 ‘감성적 리얼리즘’이라는 자신만의 이념이 담긴 자유분방한 조형성이 돋보이는 최진욱과 북한의 이데올로기와 재현 미술에서 벗어나 새로운 회화적 담론을 형성해가는 이혁의 작품을 소개하는 자리이다. 이번 전시는 동질성과 이질성을 지닌 두 작가의 작품을 함께 소개하여 두 작업의 접점을 발견하고, 구상 회화의 정체성과 서로 다른 화풍을 천착하는 이들의 관계성을 조명한다. 한국 동시대 한국미술의 구상과 추상이라는 이분법 너머 회화세계의 양상을 고찰할 수 있는 기회를 제공하고자 한다.

전시 제목 《I never read 1984》은 조지 오웰의 디스토피아적 소설 1949년작 『1984』를 이용한 것으로, 소설에서 1984년 미래는 테크놀로지 기계에 의해 감시당하는 통제된 삶으로 묘사되나, 1984년 1월 1일 백남준은 인공위성을 활용해 텔레비전 쇼인 <굿모닝 미스터 오웰>을 선보이며, 기계문명에 대한 비관적 전망을 수용하지 않고 테크놀로지를 통해 전 세계인이 행복해질 수 있다는 유토피아적 세계관을 보여주었다. 이번 전시는 인간과 기술의 낙관적 공존을 주창했던 백남준의 사유와 그 의미를 되새기고자 한다.

《회화의 전환》에서는 작가 스스로 “감성적 리얼리즘”이라고 표현해오며 자신만의 독자적 리얼리즘을 구축한 최진욱의 작품을 선보인다. 최진욱에게 좋은 그림이란 세계와 삶에 대해 위계질서를 갖지 않는 회화이다. 즉 화가와 대상이 균등한 힘을 가진 관계 속에서 관찰을 통해 그 대상에 대한 강한 이미지를 특정한 형태로 포착해내는 것이다. 또한, 작가 주위의 일상적 찰나를 ‘회화적 사건’으로 포착하고 그리는 과정 자체에 대한 성찰을 시각화함으로써 시공간과 세계에 대한 지각이 확장되는 그만의 이념을 표현한다. 최진욱은 이번 전시에서 그의 대표 작품인 <자화상>(1992) 연작과 미국 유학 시절 좋아하게 된 애드워드 호퍼를 소재로 일상을 담은 <호퍼 달력>(2022) 연작 그리고 자신의 팔이 포함된 화실의 전경을 그린 신작 <2인전을 위하여>(2023) 연작 등 회화 12점을 소개한다.

《나 거기 있고, 너 거기 있지》는 북한에서 태어나 2009년 남한으로 건너온 이혁의 작품을 선보인다. 그는 자신이 습득해온 사실주의적 이미지의 재현 기법을 지우고 물감을 긁고, 뭉개고, 닦아내며 그리는 반복 행위를 통해, 작가가 느낀 이질감, 상실감, 그리움과 정체성을 자신만의 방법론으로 새롭게 형성하고 있다. 살아오며 겪었던 상처와 감정들을 아름다운 이미지로 작품 속에서 서로 화해시켰다. 이혁은 자신의 예술적 행위를 통해 혼란한 내면과 현실을 극복해내며 절대적 진리가 무엇인지를 작품을 통해 묻는다. 이번 전시에 선보이는 이혁의 작품은 <자화상>(2023) 연작의 신작으로 구성된다. 작품에는 그를 상징하는 들개와 함께 붉은 의자, 티비 등 새로운 소재가 함께 화면에 등장한다. 이외에도 작가의 이상향에 대한 그리움을 그린 산수화 작품 <너 거기 있고 나 여기 있지>(2022)등 회화 및 드로잉 15점을 소개한다.

-

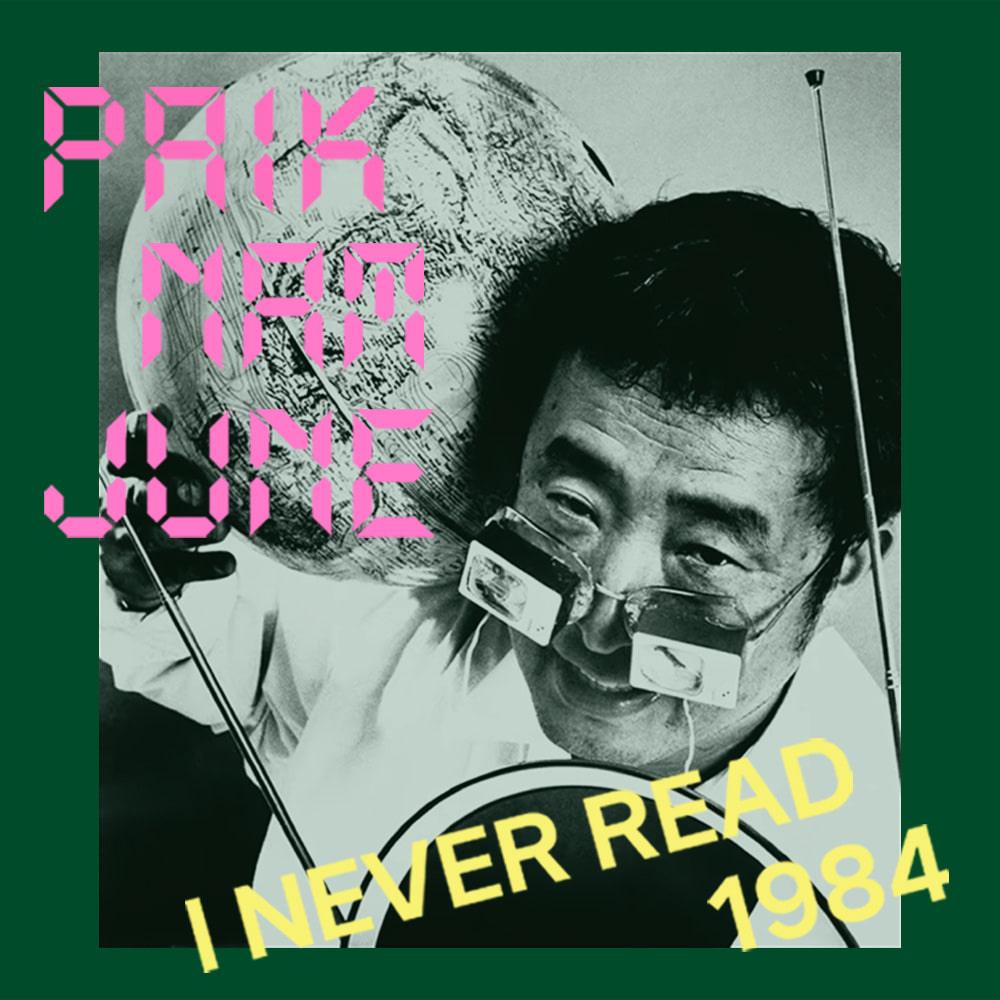

I never read 1984

백남준 개인전2023.9.4 - 2023.10.28

두손갤러리비디오 아트 창시자인 백남준(1932-2006)은 디지털 기술을 통해 세상의 지평이 확장될 것임을 예견하였다. 그는 인간과 기술, 동양과 서양, 전통과 현대 등 장르 간 경계를 자유롭게 넘나들며 혁신과 통합을 실천한 세기의 예술가이다. 이번 전시 《I never read 1984》는 인간과 기술 그리고 자연이 상호작용하는 유토피아를 꿈꾼 백남준의 세계관을 조망하는 전시로 다양한 혼합매체의 작품들을 선보인다.

전시 제목 《I never read 1984》은 조지 오웰의 디스토피아적 소설 1949년작 『1984』를 이용한 것으로, 소설에서 1984년 미래는 테크놀로지 기계에 의해 감시당하는 통제된 삶으로 묘사되나, 1984년 1월 1일 백남준은 인공위성을 활용해 텔레비전 쇼인 <굿모닝 미스터 오웰>을 선보이며, 기계문명에 대한 비관적 전망을 수용하지 않고 테크놀로지를 통해 전 세계인이 행복해질 수 있다는 유토피아적 세계관을 보여주었다. 이번 전시는 인간과 기술의 낙관적 공존을 주창했던 백남준의 사유와 그 의미를 되새기고자 한다.

《I never read 1984》는 자연, 인간, 기술 간의 조화를 작품의 기초에 두었던 백남준의 세계관을 조망하며 예술적 정체성이 담긴 다채로운 작업을 소개한다. 백남준은 디지털 시대로 인한 첨단 매체의 확장과 기술의 고도화를 예측하였고 이는 모두 현실이 되었다. 기술은 인간의 노동력과 지식을 대체함은 물론 감정과 감성을 기반으로 한 창작을 가능케 해줬고, 편리함을 넘어 풍요로운 삶을 누릴 수 있게 되었다. 나아가 그는 기술을 자연에 포함시켜 유기적 관계를 통한 예술의 아름다움을 창출하였고, 기술과 자연이 서로 순환을 이루며 인간의 행동에 긍정적인 변화를 주는 것을 비전으로 삼았다. 백남준에게 가장 중요한 것은 ‘소통’으로, 인간과 인간 사이의 소통을 넘어 인간과 자연, 자연과 기술, 인간과 기술의 소통까지 분야와 시공간을 초월하여 인류가 하나가 되길 소망했다.

자연, 인간, 기술이 망라된 작품을 소개하는 이번 전시는 혼합매체, 설치, 회화와 함께 전시 포스터, 판화, 드로잉, 사진 등을 선보이는 것으로, 백남준이 ‘소통, 분배, 공유’의 가치에 주목하여 다양한 매체의 시도를 통해 완성한 예술관을 보여주고자 한다. 또한 백남준의 예견대로 AI 기술, 1인 미디어의 시대 등 ‘기계의 인간화’가 현실이 된 지금, 백남준이 현존했다면 어떤 작품이 탄생했을지 생각하고 미래의 유토피아를 상상해보는 시간을 제공하고자 한다.